让沉睡的文物资源“苏醒” ——河北考古资料整理新路径

河北省作为中华文明的重要发祥地之一,文物资源极其丰富。这片古老的土地,从远古人类的足迹到商周的青铜文化,从战国的烽火硝烟到秦汉的大一统辉煌,每一寸黄土都承载着厚重的历史记忆,见证了无数的兴衰荣辱。然而,由于人力、物力等诸多限制,很多珍贵的考古发掘资料被尘封在库房之中,未能及时整理和公布,成为“沉睡” 的历史遗产。这些文物资料犹如被锁在暗箱里的宝藏,无人得以窥见其真容。

为了打破这一困境,河北省文物考古研究院积极探索与创新,开启了一场意义非凡的考古资料整理变革。他们携手中国人民大学、吉林大学、河北大学等高校力量,共同推进积压材料的整理工作,使得资料出版得以加速,学生培养得到助力,文物移交地方得以实现,各方成果斐然,走出了一条文物整理的多赢之路,让文物 “活” 了起来。

河北省文物考古研究院积压考古报告涉及的文物点,涵盖从新石器时代到明清时期,数量超过30处,每一处遗址都像一部生动的史书,封存着独特的历史密码,等待着考古工作者去解读。

初始征程,克服困难展风采?

保护历史遗产,让考古成果呈现在公众面前,一直是考古工作者的重要使命。2018年1月6日,是一个值得记住的日子。这一天,中国人民大学作为第一支入驻鹿泉基地的考古力量,率先开启了这场资料整理的征程。在这个过程中,大量珍贵的考古资料得以 “重见天日”,那些曾经被岁月尘封的文物信息、遗址数据,都成为了学界研究的宝贵素材。

朔黄铁路平山县考古资料是第一批进行合作整理的文物资料,当时基地刚刚启用,硬件设施并不完全具备,加之缺乏取暖设备,正值隆冬,仅靠几个电暖器取暖,条件较为艰苦。此外,由于文物库房几经辗转,器物修复、核对的工作量大、难度高。但中国人民大学师生秉持实事求是、求真务实的态度,克服诸多困难,仔细甄别、耐心修复,充分展现了 “人大人”的风采。

推进数字化,构建文物资源数据库?

文物数字化,让沉睡的文物资源得以 “苏醒”,并发挥出最大价值。通过数字化形成的文物数据库,就承担着这样的关键功能。自2018年以来,随着积压报告的梳理以及老材料的重新整理,河北省考古研究院初步构建起日益丰富的文物资源数据库。2020年至今,河北鹿泉基地录入数据库的出土品超过8000件,涉及蔚县筛子绫罗、庄窠、琵琶嘴、三关等10余个遗址。目前,河北省考古研究院的文物资源数据库在战国中山国墓葬、磁州窑窑址等具有河北考古优势及特色的领域已初具规模。

2018年1月以来的积压资料整理工作,经过7年多的奋战,成效显著,成果丰硕。目前已经出版《朔黄铁路平山段古中山国墓葬发掘报告》、《河北灵寿岗北墓地考古发掘报告》等5部具有重要学术价值的考古报告,《河北灵寿青廉墓地考古发掘报告》、《河北武安固镇考古发掘报告》等6部考古发掘报告即将出版。在《文物》《北方文物》《文物春秋》等专业学术期刊上发表了10余篇相关考古简报和研究论文,有力推动了考古学术进展。

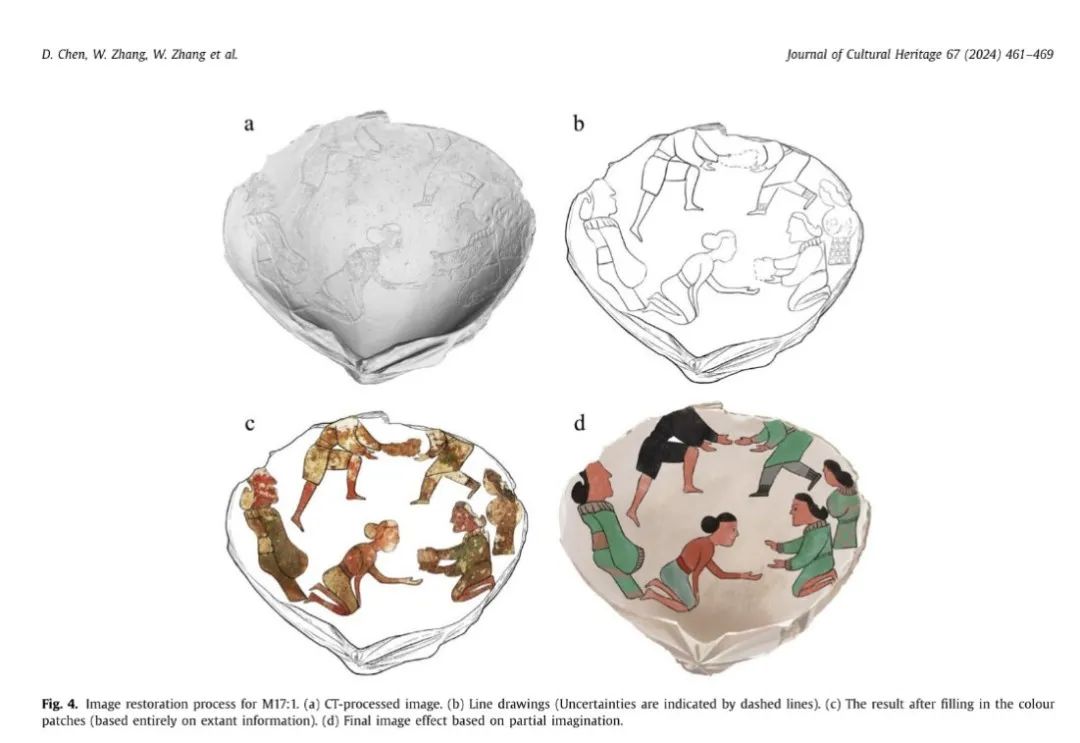

尤其值得关注的是,针对青廉墓葬出土贝壳画开展的联合研究 A miniature world:Revealing warring states period shell paintings from zhongshan state by multiple - methods (方寸世界:用多种方法揭示战国时期中山国的贝壳绘画),于2024年5月4日在文化遗产保护领域国际顶级期刊 Journal of Cultural Heritage (《文化遗产杂志》)在线发表。此次研究借助科技手段,成功复原并再现了两千多年前战国时期中山国遗址的贝壳画图像,将这一独特艺术形式的历史追溯至战国时期。这一成果不仅是河北考古研究的重大突破,更是在国际考古舞台上展现了中国力量。

赓续历史文脉,让文物和文化遗产活起来,是时代赋予我们的责任。文物和文化遗产,是历史的见证者,是文化传承的重要载体。它们就像一部部无言的史书,诉说着往昔的故事。而博物馆,则是连接文物与公众的重要桥梁。河北省文物考古研究院将整理完成的文物移交至地方博物馆或文化机构,让这些珍贵的文物找到了新的归宿。目前移交给承德市、保定市、衡水市博物馆,怀来县、易县、蔚县、武安市、灵寿、任丘、正定县等县级文物保护管理机构(博物馆)的文物有12000余件。这些文物极大充实了地方博物馆的藏品,并在地方博物馆中得到了更为专业、系统的保存、研究与公众展示。例如,一批易县燕下都遗址出土文物移交后,易县博物馆顺势推出“钤印两千年?燕下都陶文”临时特展,众多带有铭文的陶器精彩亮相。还有部分带陶文器物被充实到常规展线之中,这一举措为博物馆发展注入全新活力,赢得社会各界广泛赞誉。

易县博物馆馆长张朋鸣表示:这些文物的回归意义非凡,它们是易县历史文化的瑰宝,让易水文化更加深厚,观众走进来,便能收获“一步千年”的游览体验。这次特展和展线更新,是深入挖掘、展示本土文化的重要实践,未来我们也将继续努力,为公众带来更多优质的文化内容。

学生培养,传承文化育人才?

传承历史文化,助力高校学生全面培养,也是此次合作的重要成果之一。在鹿泉基地,学生们得到了全方位的锻炼。他们从器物修复开始,亲手触摸那些古老的文物,感受历史的温度。绘图时,他们用细腻的笔触勾勒文物形态,将历史的精微之处永久定格;拍照时,他们以精准的镜头捕捉文物细节,为研究留下珍贵的资料。制作文物卡片、记录文物的信息、区分型式、分期排队、编写报告,每一个操作环节都为将来的实际工作积累着经验。

在鹿泉考古基地,整理工作的间隙从不是知识的留白。一场场学术讲座在此轮番上演,学术视野在思维的激烈碰撞中不断拓宽。与此同时,以中山国王厝墓、行唐故郡遗址、磁州窑遗址为课堂的游学之旅,更是让学生们触摸到河北千年文明的肌理。脚踏历史遗址的土地,眼观斑驳的文物遗迹,那些书本上的理论知识在实地考察中具象化,完成了从文字到现实的奇妙转化,也让学习变得犹如春风细雨、润物无声。

2018 年以来,来自中国人民大学、大同大学、西班牙巴塞罗那自治大学等10余所国内外高校的200余名学子,一批又一批地自鹿泉走出,他们或继续读研、读博深造,或走向工作岗位,对鹿泉基地的难忘情感呈现在他们的留言中:

在鹿泉的时光,是一位快乐的老师,带着一群快乐的学生,在一个快乐的考古基地参加过的一场 “快乐考古”。(宋阿云,中国人民大学2016级研究生,现供职于北京外国语大学附属外国语学校)

落笔时我工作单位的新基地即将完工,无论南北东西,无论投入几何,我们都希望考古基地不仅仅是文物库房,而更多地承担起学术交流、人才培养乃至与公众对话的责任。(陈宇涛,中国人民大学2020级研究生,现供职于浙江省考古研究所)

展望未来 再续辉煌?

河北省文物考古研究院积极探索与创新,携手高校,整理积压考古资料,取得一系列重要成果。这些成果不仅仅是学术研究的基石,更是连接历史与现代的桥梁。通过展览、出版物等多种形式,这些成果得以向社会公众开放,让更多人能够近距离感受河北深厚的历史文化底蕴。展览中,精美的文物诉说着往昔的辉煌;出版物里,翔实的文字描绘着历史的脉络。考古成果不再是束之高阁的学术研究,而是大众共享的文化盛宴。

未来,河北省文物考古研究院将继续深化与高校、科研机构的合作,进一步探索考古工作的新模式,以更加饱满的热情、更加专业的态度,让那些沉睡在地下的历史遗产,在新时代焕发出更加耀眼的光芒。

文章来源:文博中国